歷史沿革

旗山共敬堂歷史悠久,是旗山地區居民的信仰中心,雖然早期設於民宅中,但在地方上是知名的宮壇,

其祖廟為台南十間巷共敬堂,之後經歷代信徒的努力,成為今日規模宏偉的廟宇。

旗山共敬堂供奉的主神「武安尊王」(張巡),在當地居民心中具有崇高的地位,被視為守護神,保佑地方平安。

廟內香火鼎盛,信徒絡繹不絕。每逢重要節慶,旗山共敬堂都會舉辦盛大的祭祀活動,其中以厲王爺聖誕千秋最為熱鬧,吸引各地信徒前來參與。

近年來旗山共敬堂廟貌更新,近期更是舉行盛大的廟宇落成典禮,場面盛大。

旗山共敬堂不僅是信仰中心,也是地方居民重要的聚集場所,承載著旗山地區的歷史記憶和文化傳承。

廟殿巡禮

- 五府千歲有多種組合,旗山共敬堂祭祀的是「張、李、雷、許、南」:分別為張巡、李翰、雷萬春、許遠、南霽雲,乃雙忠信仰的延伸。

張巡(709年—757年),字巡,又稱張中丞,鄧州南陽縣人,祖籍蒲州河東縣(今山西永濟),唐朝縣令。天寶十五年(755年)在安史之亂中,張巡以真源(今河南鹿邑)縣令的身分,起兵駐守雍丘(今河南杞縣),抵抗安史之亂的胡人部隊,至德二載(757年),移守睢陽(今河南商丘),與太守許遠共同作戰,在內無糧草,外無援兵的情況下,城破被俘,被胡人處決。張巡後被追贈為揚州大都督。張巡身高七尺,須髯長得如同神像一般,每當發怒會須髯盡張。他記憶力超群,閱讀書籍不超過三遍,終身不忘;與人見一面,問過姓名,就能記住對方的名字。張巡寫文章從不打稿,年紀輕輕就進士及第。張巡如得知朋友生活困窘,他必會傾資周濟。張巡用兵靈活,不拘泥古法,善於臨敵應變,出奇制勝。張巡平常待人誠懇,胸懷坦蕩,同時也號令嚴明,賞罰分明,能與部下士兵們同甘共苦,所以全軍上下無不拼死效力。張巡就義後,其殉國事跡很快沿大運河、長江、淮河一帶傳開,豫蘇皖浙各地紛紛為之建廟立祠。其後,道教又尊張巡為「保儀大夫」(或保儀尊王),張巡成為收災降福,懲惡揚善,統領神兵的大神。明清時期,福建安溪縣張巡信仰,隨著移民傳入台灣,在台各地奉祀。台灣民間稱之為「張王爺」、「張千歲」、「尪公」,在台灣則一般與許遠共祀,稱為雙忠,張巡也有保儀尊王(少數廟宇與清水祖師同稱為護國尊王)等尊稱。臺北市文山區集應廟奉祠「保儀尊王」張巡,木柵忠順廟奉祠保儀大夫亦為「張巡」。其他縣市主祀張巡的,還有高雄市岡山區廣德宮、程香尪公寺及三重護山宮等。

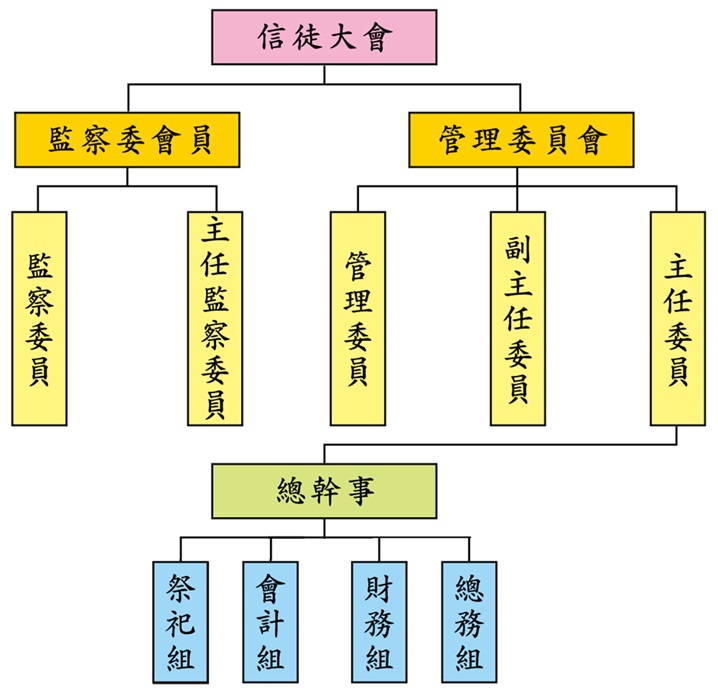

組織架構

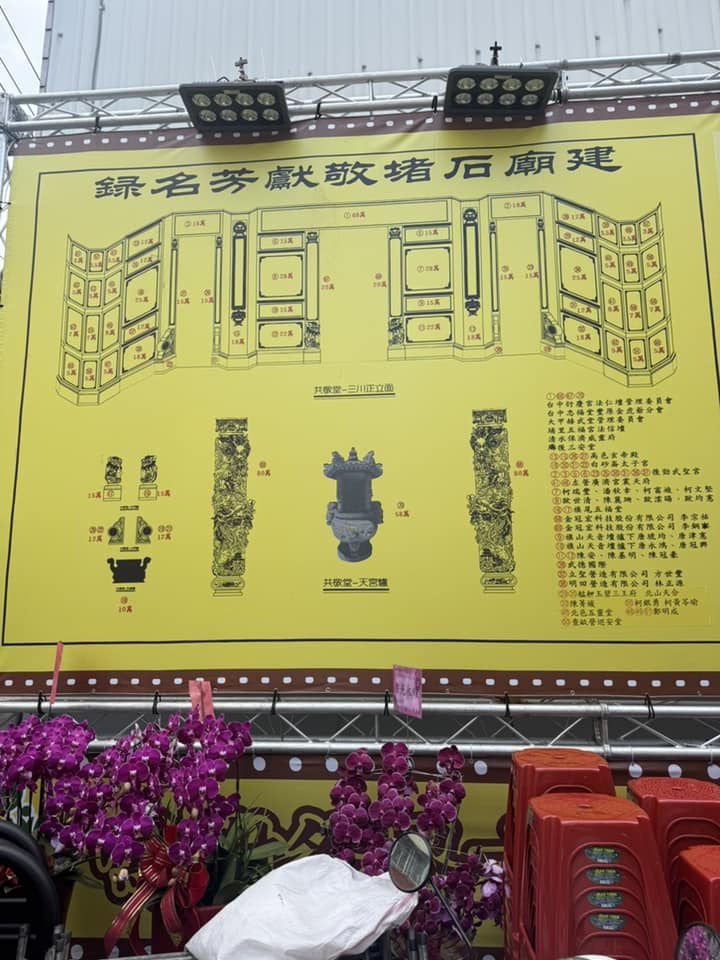

敬獻芳名錄